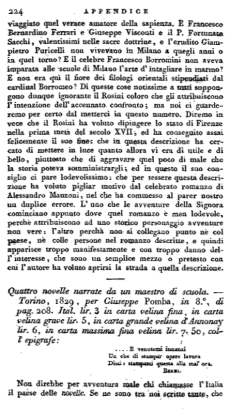

La Signora di Monza, Storia del secolo XVII. — Pisa, 1829. Volumi 3 in 8.° di circa pag. 900 complessivamente, con una tavola in rame. Lir. 12 ital.

Alessandro Manzoni immaginò nei Promessi sposi che una monaca di Monza, soprannominata la Signora e menzionata da qualche scrittore siccome donna di delitti e di sangue, tradisse per don Egidio suo drudo la troppo infelice Lucia, a lei sconsideratamente commessa. Il sig. Rosini esce ora a narrarci le susseguenti avventure di questa monaca e di don Egidio, e le pone sotto il nome di storia del secolo XVII; sebbene, per essere i casi da lui descritti dipendenti da quell'immaginario delitto, non trovisi ne' suoi volumi neppur orma di storica verità. Però se fu domandato ragionevolmente al Manzoni, perchè abbia voluto aggravare la monaca, già troppo rea, d'un nuovo misfatto ch'ella mai non commise; se questa invenzione fu ragionevolmente citata a provare che il romanzo storico, dove attribuisce falsi avvenimenti a personaggi veri, è un genere difettoso, con molto maggior fondamento potremo lagnarci del Rosini il quale ci vuol presentare sotto il nome assoluto di storia un lungo tessuto d'invenzioni. Noi non abbiamo per certo dimenticata la definizione del romanzo storico dettata dallo Scott; e sappiamo benissimo che se il personaggio della Signora non fosse istorico, l'essere finte le avventure dal Rosini descritte sarebbe un pregio del suo libro anzi che un difetto: ma crediamo di qualche importanza il cercare che i nomi delle cose affatto contrarie fra loro non vengano così pienamente confusi e abusati. Non una storia, ma un romanzo ha presentato all'Italia il sig. Rosini: uno di que romanzi oggimai disapprovati da molti, i quali attribuendo immaginate avventure a storici personaggi, confondono il vero col falso, la storia colla favola, e nuocono anzi che giovare all'istruzione de' leggitori. Non vogliamo tacere per altro un'osservazione che può valere a discolpa dell'autore. La Signora di Monza non può forse dirsi con verità personaggio storico; ed è per lo meno sicuro che coll'aggravarne o falsificarne anche il carattere non si sovverte nessuna idea comunemente ricevuta dal popolo; perchè il popolo non può essersi formato nessun concetto di un personaggio nominato soltanto da qualche scrittore di cronache, e quivi pure confusamente. Potrebbe aggiungersi ancora, che il Rosini ci rappresenta la Signora dei Promessi Sposi piuttosto che quella accennata nelle scritture del Rivola o del Ripamonti. Ma tanto ne basti aver detto intorno al nome del libro: e se come storia lo ricusiamo affatto, è da dir brevemente quello che ce ne pare come romanzo.

[...]

Tale si è veramente l'opinione che noi portiamo di questo nuovo romanzo; nè altrimenti si vogliono interpretare le parole colle quali fu annunciato dapprima. Che se qualcuno, condotto forse in errore, vorrà considerar questo articolo come una ritrattazione di quell'annuncio, non sia grave a chi scrisse quelle poche parole, che noi, come interpreti della sua vera intenzione, diamo un esempio di letteraria giustizia. Perocchè le censure, quando esse ci sembrano vere, usiamo dirle ancorchè giungano acerbe a coloro che ne sono colpiti; ma se talvolta le nostre parole potessero o recar qualcuno a disistimare un libro più che non sarebbe nè giusto, nè conforme alla nostra opinione, o farci credere avversi all'autore piuttosto che all'opera, non saremo tardi giammai a chiarire le nostre espressioni e nemmanco a ricrederci, se ce ne fosse mestieri.

Fin qui pertanto il nostro articolo vuol essere considerato come una spiegazione di quelle parole che annunciarono in questo Giornale il libro del sig. Rosini. Dobbiamo al presente procacciar di rispondere ad un quesito che si muove da molti: qual sia il fine di questo romanzo?

Se le avventure di Geltrude e di Egidio fossero la parte principale del libro, dovremmo dire che l'autore ha voluto mostrarci, come la via dell'abbominazione e del sangue conduca sempre a mal fine, e come il frutto che si raccoglie dalle scelleratezze consista sempre nell'amarezza del pentimento o della punizione. Quindi Geltrude sospinta, per così dire, dall'ingiustizia degli uomini sul sentiero dell'empietà, poi già pentita di que' trascorsi e desiderosa di esser prosciolta dai voti per darsi ad una vita men trista, è serbata a scontare colla penitenza quella parte di colpa che, a mal grado di tutte le circostanze, ella avrebbe potuto evitare. Ma Egidio troppo più reo di lei e continuo fin all'estremo, se non negli enormi delitti, almeno nella noncuranza di ogni ravvedimento e nell'ingannare Geltrude, perde inopinatamente la vita, e gli è tolta così ogni via di salvezza. Supponendo per altro che questo sia stato il fine dell'autore, noi non sapremmo perchè abbia tanto mutato il carattere di Egidio, che non gli si potrebbe più dare il nome di giovine atroce, come il Manzoni lo chiama. L'interesse del romanzo, avuto riguardo a un tal fine, sarebbe molto maggiore se Egidio ci fosse rappresentato nella pienezza della sua iniquità, e come uno di que' perversi ai quali non è più da sperare che la coscienza debba mai suggerire un pensiero possente a ritrarli dal pessimo loro viaggio. Ma quando l'autore ci mostra il suo protagonista capace se non altro di cessar dai delitti per aprirsi ai sentimenti del bello, dell'amore ed anche di tanta compassione, da piangere all'aspetto della miseria in cui veda caduta per lui la sua donna, l'animo nostro già ha deposto ogni desiderio di vederlo punito, e un sentimento migliore ci spinge a far voti che perfetto si renda il suo ravvedimento e che perdonate gli siano le sue colpe. Però noi non potendo credere che il Rosini siasi proposto questo fine morale, e guardando all'ampiezza non meno che alla diligenza da lui usata nel descrivere le cose spettanti alla gloria delle arti e delle lettere firentine in quel secolo, saremmo quasi indotti nell'opinione di alcuni che stimano, aver voluto l'autore mostrarci, come in que' tempi ne' quali la Lombardia trovavasi in quello squallore ed in quella barbarie in cui l'ha rappresentata il Manzoni, la città di Firenze fioriva d'arti e di studi. E veramente se questa non fu l'intenzione del Rosini, questa è nondimeno l'impressione che il suo libro ha fatta sul più di coloro coi quali ne abbiamo parlato. E sebbene a noi non par verisimile in tutto questa opinione, pur non sarà inopportuno il mostrar brevemente per quali motivi crediamo che questo confronto non potesse aver luogo. Il Manzoni ha voluto forse rappresentarci le cattive conseguente dell'amministrazione spagnuola, ma non per questo potrebbe conchiudersi che tutto il nostro paese fosse allora sepolto nell'ignoranza. Se il protagonista dei Promessi sposi non fosse stato un povero filatore di seta, ma un gentil cavaliere come il Rosini ha supposto che fosse Egidio, in vece di farci conoscere la più vile plebaglia che allora vituperasse Milano, ubbriacandosi nell'osteria della luna piena, avrebbe potuto somministrarci un'idea più bella e più consolante, vogliamo dire il contrasto della gentilezza nazionale colla straniera rozzezza, e lo sforzo di molti nobili ingegni per conservare e diffondere la luce della sapienza in mezzo alle tenebre della ignoranza nelle quali altri cercava di avvolgere tutta questa contrada. E se il Manzoni avesse voluto pigliarsi, come sece il Rosini, qualche licenza rispetto ai tempi, con quanti dotti non avrebbe potuto trovarsi il suo Renzo? In quante accademie ed adunanze gentili non avrebbe egli potuto condursi a dimenticare in gran parte le prepotenze di alcuni grandi e la depravazione della moltitudine? Dov'era di que' tempi in Italia una maraviglia maggiore della biblioteca Ambrosiana fondata dal cardinal Federigo? Nella conversazione di que' letterati che il Borromeo aveva spediti per tutto l'Oriente a raccogliere il frutto dell'antica sapienza dei Greci e degli Arabi, il nostro Renzo avrebbe potuto ragionevolmente dimenticare il dolore dell'animo suo, almen quanto è ragionevole che Egidio fra i dotti e gli artisti di Firenze bevesse l'oblivione de' suoi troppi delitti. Avrebbe veduti i musei del conte Mezzabarba e di Manfredo Settala, e dalla bocca di quest'ultimo avrebbe potuto udire i costumi della Sicilia, di Cipro, dell'Egitto, di Costantinopoli, dell'Asia Minore e di quasi tutto l'Oriente; chè in tutti questi luoghi avea viaggiato quel verace amatore della sapienza. E Francesco Bernardino Ferrari e Giuseppe Visconti e il P. Fortunato Sacchi, valentissimi nelle sacre dottrine, e l'erudito Giampietro Puricelli non vivevano in Milano a quegli anni o in quel torno? E il celebre Francesco Borromini non aveva imparata alle scuole di Milano l'arte d'intagliare in marmo? E non era qui il fiore dei filologi orientali stipendiati dal cardinal Borromeo? Di queste cose notissime a tutti suppongono dunque ignorante il Rosini coloro che gli attribuiscono l'intenzione dell'accennato confronto; ma noi ci guarderemo per certo dal metterci in questo numero. Diremo in vece che il Rosini ha voluto dipingere lo stato di Firenze nella prima metà del secolo XVII; ed ha conseguito assai felicemente il suo fine: che in questa descrizione ha cercato di mettere in luce quanto allora vi era di utile e di bello, piuttosto che di aggravare quel poco di male che la storia poteva somministrargli; ed in questo il suo consiglio ci pare lodevolissimo: che per tessere questa descrizione ha voluto pigliar motivo dal celebrato romanzo di Alessandro Manzoni, nel che ha commesso al parer nostro un duplice errore. L'uno che le avventure della Signora cominciano appunto dove quel romanzo è men lodevole, perchè attribuiscono ad uno storico personaggio avventure non vere: l'altro perchè non si collegano punto nè col paese, nè colle persone nel romanzo descritte, o quindi apparisce troppo manifestamente e con troppo danno dell'interesse, che sono un semplice mezzo o pretesto con cui l'autore ha voluto aprirsi la strada a quella descrizione.